スマホにて実施要領が見られないことがあるようです。パソコンでは問題ないようですので、その場合、パソコンにて参照してください。

実施要領は、随時、見直しを行っております。開催直前まで変更されます。

「アカウンティングコンペティション第10回(2025年)」の名称は、「アカコン」「アカコン2025」「アカコン第10回(2025年)」「AC2025」等と略することがあります。

アカウンティングコンペティション第10回(2025年)

日時 2025年12月14日(日)

方式 予選:動画提出方式 決勝:対面方式

エントリー期限:2025年10月17日(金)24時

分野 実践的研究分野、学術的研究分野

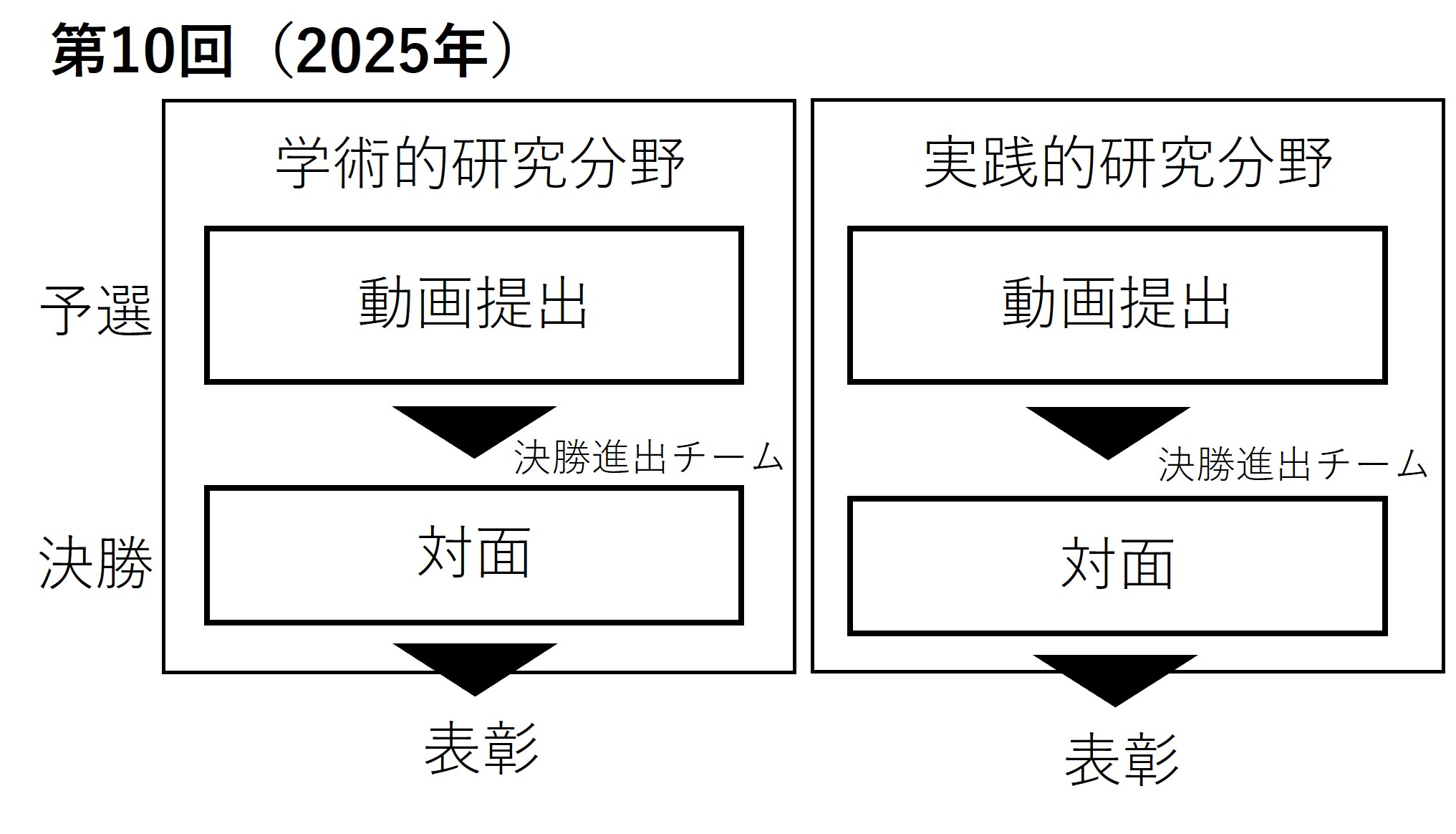

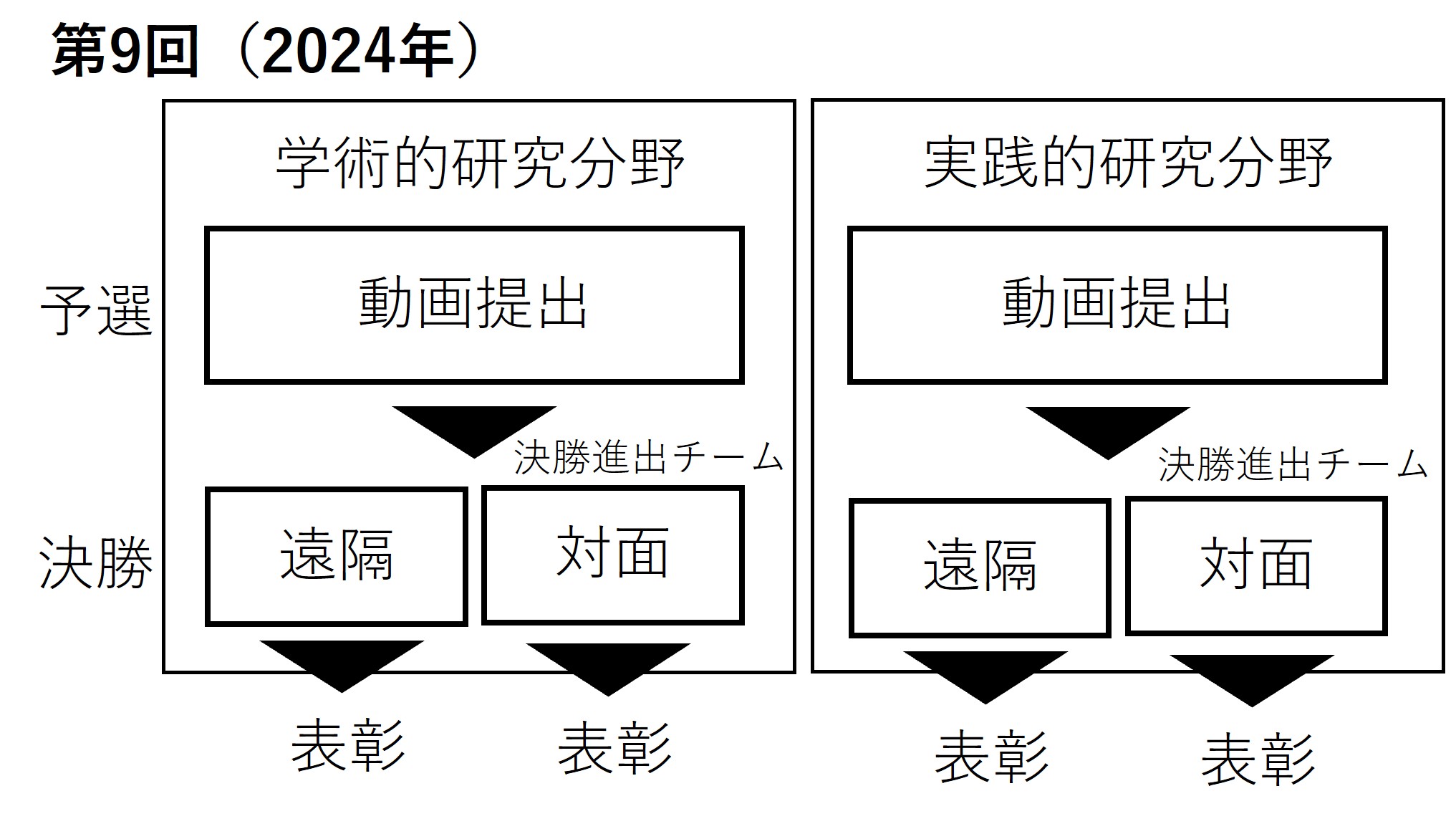

第9回(2024年)と異なり、2区分の表彰です

決勝開催場所:日本大学商学部 〒157-8570 東京都世田谷区砧5-2-1

主催:アカウンティングコンペティション準備委員会

日本大学経済学部 教授 藤野雅史 日本大学法学部 准教授 小阪敬志 日本大学商学部 教授 関谷浩行 日本大学商学部 特任教授 川野克典

協賛企業・法人・団体:トップページに掲載しています。

アカウンティングコンペティション2025(第10回)実施要領

実施要領は、随時、変更されます。開催直前まで変更されます。

また、Google Classroomに記載されている内容と実施要項に相違がある場合は,Google Classroomに記載されている内容を優先します。

【1.アカコンに参加を想定する学生】

経営学部、商学部、経済学部等で財務会計論、国際会計論、管理会計論、原価計算論、公会計論、非営利組織会計論、監査論、リスクマネジメント、財務諸表分析論、税務会計論、コーポレートファイナンス、会計情報システム論、コーポレートガバナンス、会社法、金融商品取引法及びそれらの周辺学問を学ぶ学生です。 会計学科、会計学コースといった形式的な要件ではなく、実質的に学んでいれば問題ありません。

また、研究テーマは会計学及び周辺学問とします。会計学の要素が全くない研究テーマ、内容の場合でも、参加できますが、会計学の要素が全くない内容の場合、減点となる場合があります。

1人でも、また大学内の他ゼミナール、他大学のゼミナールとの共同研究でも参加できます。

大学院生は参加できません。(アカコンの運営スタッフとしては参画します。)

【2.第10回(2025年)の主たる変更点】

①アカコン第9回(2024年)は、予選 動画提出方式、決勝 同時開催方式でしたが、アカコン第10回(2025)は、交通費補助の充実を前提にして、予選 動画提出方式、決勝 対面方式で実施します。

注)「動画提出方式」という名称は学生視点からの名称で、審査員視点から「動画審査方式」と呼ぶことがあります。

②予選プレゼンテーション(報告)動画の時間を10分から15分に延長します。

③決勝の表彰は、学術的研究分野、実践的研究分野の2区分のみとします。

④副賞のAmazonギフト券の額を、最優秀賞150,000円(第9回100,000円)、優秀賞70,000円(第9回50,000円)、特別賞50,000円(第9回30,000円)に増額します。

⑤決勝に遠方の大学から参加する学生たちの交通費の補助を充実します。

⑥10回目としての記念イベントを開催します。

⑦決勝においては、審査員、他大学の学生との懇親会を開催します。

⑧1チーム当たりの参加費を3,000円から5,000円に値上げさせて頂きます。1チーム当たりの金額であり、学生1名当たりではありません。

【3.参加要件】

<3-1.基本要件>

・大学の学生であること。 1名での参加も可能です。大学院生の参加はできません。

・会計学あるいは会計学周辺分野、会計学関連分野を学んでいること。会計学科、会計学コースといった形式的な要件ではなく、実質的に学んでいれば問題ありません。

・会計学の要素が全くない研究テーマでも参加はできますが、減点となる場合があります。

・地域、学年は問いません。

・チーム単位で参加費5,000円を事前に振込すること。指導教員、保護者、参加しない学生、社会人の見学は、参加費が無料です。参加費の返金は致しません。なお、アカコンは、参加費以外に多くの企業や団体のご厚意、資金提供に支えられて運営されています。

・資料において、適切な引用を行うこと。

・委員会による広報目的の参加者の写真、動画撮影および公開、配信を許諾すること。動画を編集してショートムービーを作成、YouTube等での公開する場合があります。

・チームではなく、個人(1人)での参加もできます。

・第9回(2024年)と同じチーム、学生が引き続き、研究を進め、同一テーマで参加する場合、あるいは、第9回(2024年)と異なるチームが先輩等から引き継いだ同一テーマで参加することも可能ですが、プレゼンテーション(動画、対面)において、第9回(2024年)から引き続き研究しているテーマである旨を資料に記載、口頭でも述べる必要があります。

・チームの学生1人以上がGmailアカウントを有していること。

<3-2.予選の要件>

・カメラ、マイク付きのパソコン(あるいはスマートフォン、タブレット)を用意できること。

・パンコン(あるいはタブレット)がインターネットに接続できること。

・メンバーあるいは大学のいずれかのパソコン(あるいはタブレット)でMS-PowerPointあるいはGoogle Slideが使用できること。なお、決勝(対面方式)で、Google Slideの使用はできませんので、注意してください。

・動画が作成できるソフトウェア(アプリケーション)がインストールされていること。

・予選動画提出前に支援企業、法人、団体の動画を視聴すること。

<3-3.決勝進出チームの要件>

・予選に参加し、決勝進出が認められること。決勝は、予選と、研究テーマ名称、プレゼンテーション(報告)の内容(PowerPoint)、プレゼンター(報告者)を変更することができます。

・決勝開催地の日本大学商学部に来て、対面方式でプレゼンテーション(報告)を行うこと。

・ソーシャルディスタンス、マスク着用等、参加者自身が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)等の基本的感染予防策を講じること。

・MS-PowerPointでプレゼンテーション(報告)資料を作成すること。日本大学商学部教室の常設パソコンを用いるため、Google Presentationは使用できません。

【4.動画提出方式(予選)+対面方式(決勝)とは】

アカコン第10回(2025年)も、第9回(2024年)同様に、予選と決勝を分けます。

予選は、プレゼンテーション(報告)動画を提出し、審査員はその動画を視聴、審査(評価)して、決勝進出チームを決定します。

決勝は、日本大学商学部での対面方式となります。これまでは遠隔方式も選択できましたが、ポストコロナとなり、第9回(2024年)において対面方式が2/3を占めたことから、第10回(2025年)は対面方式のみとします。

また、第9回(2024年)において、対面方式で参加するか、遠隔方式で参加するか、プレゼンテーション(報告)の内容と異なる駆け引きがあったことも、対面方式のみに限定した理由です。

遠方の大学でも対面方式での参加ができるように交通費補助制度をさらに充実させました。

エントリー時に学術的研究分野、実践的研究分野のいずれで参加するかを登録する必要があります。登録後の変更はできません。

アカコン第10回(2025年)の表彰は、第9回(2024年)と異なり、学術的研究分野、実践的研究分野の2分野で表彰を行います。表彰の区分は減りますが、副賞のAmazonギフト券の金額を増額します。

<参考>

【5.参加申し込み方法】

エントリーの申し込み期限は2025年10月17日(金)24時です。

エントリー時にテーマ名入力不要ですので、早めのエントリーを推奨します。

→エントリーを締め切りました。

→エントリーを締め切りました。

エントリーを締め切っており、いかなる理由があっても追加エントリーはできません。

アカウンティングコンペティション第10回(2025年)には、31大学、40ゼミナール、89チームからエントリーがありました。

エントリー時に、学術的研究分野と実践的研究分野を登録します。登録後の分野の変更はできません。なお、予選動画提出時にテーマ名称を登録するので、エントリー時にテーマ名称の登録は不要です。早めのエントリーを推奨します。但し、予選動画提出後の予選のテーマ名称は変更できません。決勝は、予選と、研究テーマ名称、プレゼンテーション(報告)の内容(PowerPoint)、プレゼンター(報告者)を変更することができます。

参考 アカコン第9回(2024)の参加チーム数 学術的研究分野 42チーム 実践的研究分野 42チーム

アカコン第10回(2025)の参加チーム数 学術的研究分野 51チーム 実践的研究分野 38チーム

参加費5,000円/チームの振り込みは2025年10月31日(金)です。エントリーした後にメールで送られてくる請求書に掲載されているCから始まる管理番号を、振込人名の冒頭に必ず記載してチーム単位で参加費を銀行振込を行ってください。昨年は、管理番号の記載のないチームが多かったので、十分に注意してください。振込確認ができ、Google Classroomのクラスコードが掲載されたメールが送られて正式エントリーです。正式エントリーとならないと、Google Classroomの使用はできません。

予選の資料のAcrobat DCの電子ファイル(pdf)、プレゼンテーション動画ファイル(mp4)の提出納期は、11月7日(金)24時となります。Google Classroom内のGoogle Formsで提出してください。なお、決勝のAcrobat DCの電子ファイル(pdf)、MS-PowerPointファイルの提出期限は、12月5日(金)ですが、変更する場合もあり、決勝進出チームに確定した提出期限等をメールあるいはGoogle Classroomにて正式に連絡します。

なお、ファイルをGoogle Formsで提出するに当たっては、以下の要領でファイル名称を付与してください。全て英数字は半角でお願いします。拡張子は入力しなくても設定されます。

管理番号、.(ピリオド)、大学名学部名、ゼミナール名称(先生の氏名+ゼミナール)、(アンダーバー)、チーム名称

例

G001.日本大学商学部川野克典ゼミナール_チームA.pdf

G001.日本大学商学部川野克典ゼミナール_チームA.mp4

審査員や参加者に配布するAcrobat DCの電子ファイル(pdf)は、PowerPoint、Google Slideを変換したファイルのみとし、Word、Google Document等からの変換は認めません。

予選動画の提出前に支援法人の動画を視聴して、Google Formsを用いて、個人別に視聴したことを報告してください。アカコンは、支援企業、法人、団体の協賛を得て、開催できていますので、必ず視聴してください。

【6.スケジュール(期限)】

10月17日(金)24時 エントリー期限→エントリーを締め切りました。

10月31日(金)参加費銀行振込期限

11月7日(金)24時 予選の資料(pdf)、動画(mp4)の提出期限 支援法人の動画の視聴報告期限

11月25日(火)決勝進出チーム発表

12月5日(金)24時 決勝の資料(pdf)、PowerPointのファイル(pptx)の提出期限

12月14日(日)アカコン決勝当日 上位入賞チームの発表(アカコン決勝後の懇親会の最後に発表します)

【7.当日までの基本的な流れ】

①10月17日(金)24時までにエントリーを行う。前回は、複数エントリーしているチームがありました。準備委員会の事務作業のミスにつながりますので、複数エントリーがないようにしてください。

②準備委員会から参加費5,000円の請求書がメールに送付される。請求書にはCで始まる管理番号が記載されています。

③10月31日(金)までに5,000円/チームの銀行振込を行う。Cで始まる管理番号を記載すること、振込明細書が領収書に代わるので必ず保管すること。振込先銀行口座は請求書にも記載されています。(特に大学から補助金が出るチームは必ず保管してください。)

④銀行振込が確認されると、準備委員会からGoogle Classroomのクラスコードがメールにて連絡される。以後の情報提供、資料の提出等は、原則としてGoogle Classroomで行うので、Google Classroomにアクセスしてください。

⑤支援企業、法人、団体の動画を視聴して、Google Classroom内のGoogle Formsを用いて、個人別に視聴したことを報告する。

⑥予選用の資料作成、動画撮影を行い、Google Classroom内のGoogle Formsを用いて、11月7日(金)24時までに予選の資料と動画のファイルを提出する。提出時に支援企業、法人、団体の動画を視聴の確認がありますので注意してください。毎回、提出期限ギリギリに提出が集中し、Google Formsの提出ができないチームが出ます。アカウンティングコンペティション準備委員会のミス以外の理由で、期限に遅れても救済をしませんので、余裕を持って提出してください。

⑦審査員は資料と動画を視聴して、審査を行い、11月25日(火)にGoogle Classroomにて決勝進出チームが公表される。決勝のスケジュール等の詳細については、決勝進出チームにGoogle Classroom等にて連絡します。(2025年11月22日改訂)

⑧遠方の決勝進出チームは、宿泊場所の予約、交通機関のチケットを確保する。好ましい方法ではありませんが、東京でのホテルの予約が困難、高額となっていることから、早めにホテルを予約し、予選敗退となってしまったら、ホテルの予約をただちにキャンセルする等の方法も検討してください。第9回(2024年)において、予選から決勝までの期間が長いという意見もありましたが、遠方のチームが宿泊地、チケットを確保するための期間です。

⑨決勝進出チームは、12月5日(金)24時までにGoogle Classroom内のGoogle Formsにて決勝用の資料を提出する。

⑩決勝進出チームは、決勝当日(12月14日)に、対面方式(日本大学商学部)にてプレゼンテーション(報告)を行う。第10回(2025年)は懇親会があり、懇親会中に上位チームの発表があります。

詳細スケジュールは、Google Classroomに掲載致します。

【8.参加者費用負担】

本大会では運営費用の一部負担として、参加チームには5,000円/チームの負担をお願いします。その他の費用は、協賛会社からの資金でまかなわれます。参加費用は、ゼミ単位、大学単位ではなく、チーム単位で、10月31日(金)までに下記に振り込んでください。その際に振込人名の冒頭に必ず管理番号を記載してください。個人名の振込みが多く、照合に手間を要しています。管理番号は正式エントリー後にご連絡します。例 C007カワノゼミナールチームA

・管理番号は、アカコンの場合、Cから始まる4桁の番号で、参加費を振り込んだ正式エントリー後に連絡致します。例 C007

・指導教員、保護者、参加しない学生、社会人の見学は、参加費が無料です。

・振込手数料は、各チームで負担してください。

・領収書は発行しません。メールで送付する請求書と、銀行振込時の振込明細書で代替して、大学等の補助金申請を行ってください。

・振込後、エントリーをキャンセルしても、参加費の返金は致しません。

混同を避けるためにも、振込時に管理番号(Cから始まる4桁の番号)の記載を必ずお願い致します。

口座名義 アカウンティングコンペティション 代表 川野克典

銀行名 三井住友銀行(銀行コード0009) 新松戸出張所(店番号844)

口座番号 普通預金 0672415

【9.交通費補助制度】

決勝に進出し、対面方式でプレゼンテーション(報告)を行うため、下記の条件に合致したチーム(学生)に対して、交通費を補助します。なお、宿泊費は常識の範囲内で1泊のみ認められます。(2025年8月25日改訂)

日本大学商学部までの片道の鉄道等による距離が100km以上の場合には、①1人当たりの実費、②50,000円/人、③200,000円/チーム、④実費総額から大学の補助金額を差し引いた額のうち最も低い額を交通費として補助します。したがって、大学から交通費全額が支給となる場合には、④の0円が最も低い額となるため、補助額も0円となります。交通費には宿泊費を含みます。100km未満の場合には対象となりません。不正が認められた場合、全額返金を求め、アカコンも失格となります。

第10回(2025年)の決勝は対面方式のみとなるため、交通費補助の上限を第9回(2024年)20,000円/人、100,000円/チームから50,000円/人、200,000円/チームに大幅に引き上げます。

【10.見学者募集について】

報告を行わず、見学のみの参加も歓迎致します。参加されないゼミナール学生にとっても、決勝(対面方式)の見学はとても刺激になると確信致します。

決勝の見学を希望する教員、学生は、accocompe@gmail.comに、大学、学部、ゼミナール等の名称、代表者、代表者メールアドレス、見学希望人数、見学者氏名をご連絡ください。

指導教員、保護者、参加しない学生、社会人の見学は、参加費は無料です。

見学者の申し込みは、原則として、12月5日(金)までとさせて頂きます。

なお、予選の動画の配信は予定しておりません。

マスコミの方々の決勝(対面方式)の取材を歓迎しております。

【11.予選のファイル提出】

予選は、11月7日(金)24時までにプレゼンテーション(報告)資料と動画のファイル提出が必要です。予選には質疑応答はありません。動画提出前に必ず支援企業、法人、団体の動画を視聴してください。

・動画ファイル 時間は最長15分 mp4 ファイル数1

審査の都合上、ファイル容量は100MB以内 100MBを超過している場合には、ファイルの圧縮を行ってください。圧縮率による動画の質の優劣の審査は行いません。審査の対象は、プレゼンテーション(報告)の質です。(2025年は150MB以内、2026年以降に適用、2025年11月8日改訂)

movやwmvのファイルの提出はできません。iPhoneで撮影すると、movになります。その場合、変換アプリ(ソフトウェア)を使って動画変換してください。

・資料ファイルを変換したAcrobat DC(pdf)ファイル ファイル数1

審査の都合上、ファイル容量は10MB以内 10MBを超過している場合には、ファイルの圧縮を行ってください。

Google ClaasroomのGoogle Formsを使って、提出してください。Google Formsは一度しか提出できませんので、十分に注意して提出してください。

決勝は、Acrobat(pdf)ファイルとPowerPoint(pptx)のファイルの提出です。Acrobat(pdf)ファイルは10MB以内、PowerPoint(pptx)のファイルは100MB以内です。(2025年11月8日追加)

予選動画提出前に支援企業、法人、団体の動画を視聴して、Google Formsを用いて、個人別に視聴したことを報告してください。動画提出時に確認がなされます。アカコンは、支援企業、法人、団体の協賛を得て、開催できていますので、必ず視聴してください。

毎回、提出期限ギリギリに提出が集中し、Google Formsの提出ができないチームが出ます。アカウンティングコンペティション準備委員会のミス以外の理由で、期限に遅れても救済をしませんので、余裕を持って提出してください。

アカコン第10回(2025年)では、予選の審査点数、審査コメントの個別のフィードバックがあります。なお、決勝ではフィードバックはありません。懇親会において、直接、審査員に聞いてください。

動画ファイル作成に当たっては、下記に注意してください。

・予選動画の時間は15分以内です。なお、決勝のプレゼンテーション(報告)の時間も15分以内となります。第10回(2025年)は、予選と決勝でプレゼンテーション(報告)時間を同じにしました。

・Zoomの録画機能で撮影することを推奨します。共有機能を用いれば、MS-PowerPointあるいはGoogle Slideとプレゼンターを同時に撮影できることと、mp4のファイル容量が小さいことが理由です。なお、決勝の対面方式ではGoogle Slideは使えず、MS-PowerPointのみとなりますので注意してください。

しかし、予選のプレゼンテーション(報告)の様子をZoomではなく、スマートフォンやビデオカメラで撮影しても構いません。その際には、投影しているMS-PowerPointあるいはGoogle Slideのスライドの文字が読めるように撮影してください。

・冒頭、最後あるいは途中のいずれかで全員の顔あるいは姿が一度でも写れば、全員がプレゼンター(報告者)を務め、あるいは常に映っている必要はありません。

・動画の編集も可能ですが、動画編集技術により加点減点されることはありません。

・音楽や動画、写真の挿入も自由ですが、著作権の侵害が認められた場合、減点ではなく、法律違反ですので失格となります。

・movやwmvのファイルの場合、変換アプリ(ソフトウェア)を使って、必ずmp4に動画変換してください。mp4以外のファイル形式は、審査しません。

・第9回(2024年)と同じチーム、学生が同一テーマで参加する場合、あるいは、異なるチームが先輩から引き継いだ同一テーマで参加することも可能ですが、プレゼンテーション(動画、対面)において、第9回(2024年)から引き続き研究しているテーマである旨を資料に記載、口頭でも述べる必要があります。

予選のファイルをGoogle Formsで提出するに当たっては、以下の要領でファイル名称を付与してください。全て英数字は半角でお願いします。

管理番号、.(ピリオド)、大学名学部名、ゼミナール名称(先生の氏名+ゼミナール)、_(アンダーバー)、チーム名称

例 C001.日本大学商学部川野克典ゼミナール_チームA.pdf

(2026年に備えて、2025年11月9日追加)

【12.決勝のプレゼンテーション方式】

予選は動画提出方式ですが、決勝は日本大学商学部での対面方式です。決勝は、実質的に予選と同じ研究内容であるならば、研究テーマの名称、プレゼンテーション(報告)の内容(PowerPoint)、プレゼンター(報告者)を変更することができます。

決勝は、予選で上位に位置付けられたチームが進出できます。決勝進出チームは、参加チーム数により異なりますので、現時点では未定です。

決勝の詳細については、決勝進出チームにGoogle Classroom等にて連絡します。(2025年11月22日改訂)

決勝は、予選と異なり、質疑応答があります。決勝の質問は、審査員以外には行うことができません。

決勝は、プレゼンテーション(報告)15分、質疑応答10分、切り替え5分の30分サイクルで進行します。

教室(あるいは講堂)にて、常設のパソコンのPowerPointを用いて、プロジェクターを用いてプレゼンテーション(報告)を行ってください。PowerPointのファイルは、教室(あるいは講堂の)Windowsパソコンに保存されていますので、自分のチームのファイルを開いてください。USBメモリー等を用いて、当日にファイルを持ち込むことは禁止します。また、パソコンを持ち込み、プレゼンテーション(報告)を行うこともできません。審査員も、同じ教室(あるいは講堂)にて、質疑応答、審査(評価)を行います。

決勝のファイルをGoogle Formsで提出するに当たっては、以下の要領でファイル名称を付与してください。全て英数字は半角でお願いします。

管理番号、.(ピリオド)、大学名学部名、ゼミナール名称(先生の氏名+ゼミナール)、_(アンダーバー)、チーム名称

例 C001.日本大学商学部川野克典ゼミナール_チームA.pdf

2025年の予選では、ファイル名称が実施要領に基づていないチームがあり、準備委員会の準備作業が混乱したので、徹底してください。2025年決勝からは、ファイル名称が不備の場合にも、減点とかることがあります。(2025年11月9日追加)

Google SlideやApple Macで作成したファイルの場合、日本大学商学部のWindowsパソコン、PowerPointでは、字化けしたり、ファイルが読み込めない場合があります。

なお、MS-PowerPointのファイルは、12月5日(金)までに提出したMS-PowerPoint(pptx)、Acrobat DC(pdf)ファイルと同じ内容とします。ファイル内容を変更した場合、減点の対象となります。なお、決勝のMS-PowerPoint(pptx)、Acrobat DC(pdf)提出のFormsでは、入賞した際の楯、副賞の送り先住所等と、広報用に用いる写真2枚の添付が必要となります。(2025年10月22日追加)

事前の連絡なく、あるいは不可抗力の場合を除き、時間に遅刻の場合には減点となります。減点は遅刻した時間により異なり、審査員で協議します。

レーザーポインター(PowerPoint送り器)は、自ら持参した場合に限り、使用可能です。

【13.研究テーマ】

研究テーマは会計学及び周辺学問とします。周辺学問を拡大解釈しますが、会計学に全く関係ない内容の場合には減点となります。

第9回(2024年)と同じチーム、学生が同一テーマで参加する場合、あるいは、異なるチームが先輩から引き継いだ同一テーマで参加することも可能ですが、プレゼンテーション(動画、対面)において、第9回(2024年)から引き続き研究しているテーマである旨を資料に記載、口頭でも述べる必要があります。

審査員が会計学の専門家が多い点は考慮して、設定してください。

【14.研究分野】

アカコンには、学術的研究分野、実践的研究分野の2つの研究分野があります。別々に最優秀賞、優秀賞が表彰されます。

学術的研究分野は、仮説を作成し、データ等を用いて、その仮説を検証、立証して、結論を見出す研究、特定の企業、業界等を取り上げ、それを調査、分析することで、結論を見出す研究、既存理論、先行研究を整理し、理論的課題、既存理論に対する批判、新しい理論の枠組みを示す理論研究等の成果を発表する分野です。

一方、実践的研究分野は、仮説として課題と解決策を設定し、実際に課題解決に取り組んだ成果を評価することで仮説を検証する研究の方法です。また、いずれにも該当しない研究、いずれに該当するのか不明の研究は、実践的研究分野とします。

なお、いかなる理由があっても、エントリー後、研究分野を変更することはできません。エントリーした分野で参加してください。結果的に研究分野別に競争倍率が大きく異なることも想定されますが、競争倍率が著しく異なる場合を除き、原則として調整は行いません。

両分野は審査基準が異なりますので、審査基準の観点から参加分野を決定することも妨げません。

【15.プレゼンテーション(報告)の基本的な内容】

・研究に取り組む者は、新たな事実、理論、解釈であることを示すために、先行研究を示すことによって、それが発見されていないことを示す必要があります。

・研究の方法、プロセスが適正でない限り、発見された事実、理論、解釈が正しいことを証明できません。従って、研究の方法、プロセスについても報告する必要があります。

・構成は、テーマに関する序論、本論、結論で構成し、本論では客観的事実等に基づき結論を証明する方法を採用することが望ましいです。

【16.プレゼンテーション(報告)の時間】

予選と決勝で、質疑応答の有無が異なります。

・予選の動画の最長時間は15分とします。質疑応答はありません。

・決勝の場合、プレゼンテーション(報告)時間の最長は15分で、質疑応答10分、切り替え5分の30分の報告サイクルで進行します。

プレゼンテーション(報告)時間15分+質疑10分+切り替え5分=30分サイクル

【17.審査基準】

予選と決勝で、審査の配点が異なります。予選には、質疑応答がないためです。

<17-1.予選の配点>

・学術的研究分野の予選審査の配点は、先行研究(25点)、調査研究の過程(25点)、研究成果の独創性(25点)、プレゼンテーション(報告)(25点)の100点満点です。一方、実践的研究分野は、先行研究(20点)、調査研究の過程(25点)、研究成果の独創性(25点)、プレゼンテーション(報告)(30点)の100点満点です。

<17-2.決勝の配点>

・学術的研究分野の決勝審査の配点は、先行研究(25点)、調査研究の過程(25点)、研究成果の独創性(20点)、プレゼンテーション(報告)(20点)、質疑応答(10点)の100点満点です。一方、実践的研究分野は、先行研究(15点)、調査研究の過程(25点)、研究成果の独創性(25点)、プレゼンテーション(報告)(25点)、質疑応答(10点)の100点満点です。

・審査員間のバラつきを最小限にするため、予選では全体の平均点が70点になるように各審査員は評価をします。決勝では平均点の調整はありません。規定の時間に全く収まらなかった場合、審査員の判断で減点します。

・審査対象は納期までに提出された資料、チームメンバーの言動となります。これ以外は対象になりません。決勝当日に追加資料や修正資料を提出しても審査の対象となりません。

・各評価項目の概要は以下の通りです。

<17-3.先行研究>

テーマに関して、皆さんの研究より先んじて発表された研究成果、論文に関して、どれだけ調査したか、引用文献の記載を評価します。特に学術的研究分野の場合、新たな事実、理論、解釈であることを示すために、先行研究によって、それが発見されていないことを示す必要があります。

・引用文献、参考文献の記述方法が適切に行われている。

・引用文献、参考文献に漏れがない。

・先行研究の調査が十分に行われた上で、研究が進められている。

・先行研究の解釈に誤りがないか。都合良く解釈して研究を進めていないか。

ChatGPT、Google Gemini、Copilot、Genspark、Llama等の生成AI(人工知能)については、調査段階において、生成AIを活用することは妨げませんが、プレゼンテーション(報告)資料においては、生成AIによる記述を用いた場合には該当箇所を明示し、生成AIを用いた旨を明確に記述すること。また、生成AIが原著作者の記述を用いていることが明らかな場合には、原著作者の記述を引用すること。特段の記述をせずに生成AIを活用していることが疑われる場合には、審査員の判断で減点となります。

<17-4.調査研究の過程>

問題提起の明快さ、研究テーマの独自性、発想、着眼点、テーマに関しての現状分析力、情報収集力、情報の正確性や信ぴょう性、行動力、分析力、考察力、研究に費やした時間や努力等のプロセス(過程)を評価します。

第9回(2024年)と同じチーム、学生が同一テーマで参加する場合、あるいは、異なるチームが先輩から引き継いだ同一テーマで参加することも可能ですが、プレゼンテーション(動画、対面)において、第9回(2024年)から引き続き研究しているテーマである旨を資料に記載、口頭でも述べること。

・十分な、多角的な現状分析を行い、研究テーマを設定している。

・研究テーマの社会的意義、経済効果が大きい。

・ユニークな研究テーマを取り上げている。

・研究テーマに対して、地道に十分な時間を費やしていることが認められる。

・仮説設定とその検証の繰り返し、試行錯誤の中から結論、成果、提案を導き出している。

・学術的研究分野においては、十分な実験と分析、解析を行っている。

・実践的研究分野においては、現場に赴き、十分な情報収集と議論を行っており、広く深く速い行動力が認められる。

・研究過程において、研究倫理に基づき、正確性、信頼性、信ぴょう性が認められる。

・研究テーマに関して、十分に議論した過程が認められる。

・頭あるいは身体で「汗をかいた」研究活動であることが認められる。

・収集したサンプルデータが適切である。

<17-5.研究の独創性>

研究テーマの着眼点の斬新性、差別化、社会的意義、研究成果の創造性等のアウトプットについて評価します。独創的であっても実現可能性の低い成果(単なる言いっぱなしになる提案、仮説の検証を行っていない提案)は高く評価しません。既存の方法や理論を新しい業界、領域、分野に適用した場合には、独創性があると評価されます。

・研究結果、成果、提案にオリジナリティがある。

・過去に取り上げられたことのない結論、成果、提案を導いている。

・十分な検証が行われその実現可能性が高い、あるいは第三者による追試が行われ再現性が高い。

・社会に対して「驚き」を与えられる結論、成果、提案である。

・収集した情報の分析、実証から結論に至る論理が的確である。

・データ分析の手法が適切であり、正しい手法により、結論を導いている。

・実践的研究分野においては、新しい活用方法、新しい分野への適用を提案している。

<17-6.プレゼンテーション(報告)>

MS-PowerPointあるいはGoogle Slide(対面方式はMS-PowerPointのみ)の表現力や視覚的工夫、分かりやすい用語選択、説明の分かりやすさや聞きやすさ、ジェスチャー、目線・発声、全体の説得力、論理性、文書表現力、会場内での一体感の醸成(対面方式決勝のみ)、時間配分等を評価します。プレゼンテーション(報告)のみの大会ではないため、過度にプレゼンテーション(報告)の結果を評価しないように審査員に徹底します。

全編を動画で行うことは禁止します。プレゼンテーション(報告)の一部(最長1分)を動画とすることは認めます。

・テレビ会議システムの機能を理解し、最大限に活用している。

・プレゼンテーション(報告)資料の論理構成が優れている。

・プレゼンテーション(報告)資料の量が適切、簡潔であり、かつ質の面で見やすく、きれいに作成されている。

・プレゼンテーション(報告)資料の文章表現が適切である。

・プレゼンター(報告者)の服装、態度が大学生としてふさわしい。

・プレゼンター(報告者)が、受け手に伝わる話し方、立ち居振る舞いをしている。

・プレゼンター(報告者)の声が大きく、聞き取りやすい。

・進行や時間配分が適切である。

・プレゼンテーション(報告)に説得力がある。

・プレゼンテーション(報告)時の機器の活用が適切である。トラブル発生時にも対応が適切である。

<17-7.質疑応答>

審査員の質問に対して適切な回答ができたか否か、根拠のある・説得力のある回答ができたか否か、簡潔な回答ができたか否かを評価します。質疑応答時間が短いため、簡潔に回答してください。予選には質疑応答はありません。

・審査員の質問を正しく理解している。

・質問に対する回答が適切かつ簡潔である。

・回答に対して、審査員の納得が得られている

・学年を考慮した審査は行いません。すなわち、「2年生にしては良く研究している」ことを理由に加点されることはありません。

・提出物を期限までに提出できなかった場合、報告時間が規定の時間を超過し、中止の指示に従わなかった場合にも減点となります。

・審査員のご都合等の事情により、ブロック単位で審査員数にバラつきが出る点はご容赦ください。

・大学教員が審査員を務めている場合、自らのゼミナールの審査員を務めることはありません。決勝に進んだ場合、自らのゼミの評価は対象外として、他の審査員の平均点で順位を決定します。

・同じゼミナールで複数のチームが参加する場合には、ブロックを可能な限り分散させますが、分野の参加チーム数が少ない等の理由で同じブロックになる場合があります。

・予選動画提出前に支援法人、支援企業、支援団体の動画、第10回記念CFOメッセージの動画を視聴して、Google Formsを用いて、個人別に視聴したことを報告してください。エントリーした人数とチーム別の視聴報告者数が異なる場合、予選の評価の減点の対象となることがあります。アカコンは、支援法人、支援企業、支援団体の協賛を得て、開催できていますので、必ず視聴してください。

【18.表彰】

・表彰は、決勝に進んだチームから、研究分野単位で、最も評価点(評価平均点)の高かったチームを最優秀賞、2番目、3番目に高かったチームを優秀賞として表彰します。ブロック優勝、審査員特別賞はありません。すなわち、2研究分野×3チーム(最優秀賞チーム、優秀賞2チーム)=6チームが表彰対象となります。

・最優秀賞、優秀賞には、楯、副賞を授与します。

最優秀賞 2研究分野において、審査員の得点が最も多いチーム 楯とAmazonギフト券15万円(アカコン第9回(2024)より5万円増額)

優秀賞 2研究分野において、審査員の得点が2番目、3番目に多いチーム 楯とAmazonギフト券7万円(アカコン2023より2万円増額)

・この他に特別賞を授与することがあります。受賞の条件は内規には定めていますが、特別賞であるため、受賞の条件を公開は致しません。

・決勝に進出したにも関わらず、最優秀賞、優秀賞、特別賞を受賞できなかったチームには、電子賞状を送付します。

・決勝の結果は、アカコン決勝後の懇親会の最後に発表します。

【19.写真、動画の撮影、掲載、配信について】

・準備委員会の広報、記録用として、アカコンの写真を撮影、動画を録画、提出された動画、写真をアカコンや協賛会社のHP、協賛会社の広報物、取材に来たメディアの発行する媒体、YouTube他で公開、配信させて頂きますので、予めご了解ください。

・運営の共通化を図っているアグリカルチャーコンペティションのオープニングビデオでも使用することがあります。

・新聞、雑誌、テレビが取材に来て、参加者の写真、動画を用いて、外部報道される場合もありますので、ご了解ください。

・雑誌に上位チームの写真を掲載する場合があります。

・決勝進出チームの動画を編集したショートムービーをYouTubeにて配信する場合があります。参加エントリーチームは配信を許諾したものとします。従って、報告資料、内容に著作権法違反、虚偽報告等がないように十分に注意してください。

・参加エントリーをした時点で、その他写真・動画の撮影、掲載、放映、配信について、許諾したものとみなします。

【20.その他の事前の注意事項、留意事項】

<20-1.予選決勝共通>

・服装は自由ですが、印象の良いスーツ着用を推奨致します。

・準備委員会の広報、記録用として、アカコンの写真を撮影、動画を録画、提出された動画、写真をアカコンのHP、協賛会社のHPや広報物、取材に来たメディアの発行する媒体他で公開、配信させて頂きますので、予めご了解ください。

・ファイルをGoogle Formsで提出するに当たっては、以下の要領でファイル名称を付与してください。全て英数字は半角でお願いします。

管理番号、.(ピリオド)、大学名学部名、ゼミナール名称(先生の氏名+ゼミナール)、_(アンダーバー)、チーム名称

例 C001.日本大学商学部川野克典ゼミナール_チームA.pdf

拡張子は自動的に付与されますので、入力不要です。Google Formsの仕様で、提出者のメアドの名称が自動付与されてしまいますが、アカウンティングコンペティション準備委員会にて削除します。審査員に名前が見られることはありませんので、ご安心ください。あまりにファイル名称を実施要領に基づかず提出するチームが多いため、2025年決勝より、ファイル名称の不備も減点の対象としますので、注意してください。(2025年11月8日追加)

なお、決勝で報告するチームは、Acrobat DC(pdf)ファイルのみならず、同じ要領でファイル名称を付与したPowerPoint(ppt/pptx)ファイルの提出が必要です。Acrobat DC(pdf)ファイルは10MB以内、PowerPoint(ppt/pptx)ファイルは100MB以内とします。(2025年11月8日追加)

・審査に公平を期すため、参加者と審査員の交流は厳禁とします。審査員の公表も行いません。

<20-2.予選について>

・審査に公平を期すため、予選、決勝が終了するまで参加者と審査員の交流は厳禁とします。

<20-3.決勝について>

・決勝は、事前に認められた特別の場合を除き、各分野の最初の報告から、懇親会まで参加してください。(2025年11月29日追加)

・決勝は、日本大学商学部にて対面方式で行います。

・質問は、審査員以外には行うことができません。

・参加者の動画、写真撮影は、原則として禁止します。委員会が動画、写真を撮影します。

・審査員への追加資料の配布は禁止です。

・決勝の発表順は、予選の順位順(下位チームから開始)とします。

・決勝において、昼休み中に各自で昼食をお食べください。準備委員会として昼食、飲料を用意しませんので、ご持参ください。

・全編を動画で投影することは禁止します。プレゼンテーション(報告)の一部(最長1分)を動画とすることは認めます。

・審査に公平を期すため、決勝が終了するまで参加者と審査員の交流は厳禁とします。

・参加者、見学者向けの紙による資料配布、電子ファイルによる配信は行いません。(2025年11月29日改訂)

・以下の要件を全て満たしたチームには、「アカウンティングコンペティション決勝参加証明書」を発行します。

-アカウンティングコンペティション決勝に参加したチームであること

-日本大学商学部までの片道の鉄道等による移動距離が100km以上であること

-決勝に参加したことにより、決勝当日に宿泊が必要となったために、翌日の授業等に出席できないこと

-かつチームから決勝開催前にメールにて申請があること

なお、「アカウンティングコンペティション決勝参加証明書」は決勝に参加したことのみを証明するものであって、大学の授業の公欠等を依頼する文書ではありません。

・次に報告するチームは、10分前には待機してください。(2025年11月29日改訂)

<20-4.緊急事態の対応について>

・当日あるいは前日までにアカコン決勝を開催できない緊急事態が生じた場合、ご登録されているメールアドレスを通じて緊急連絡します。あるいはHPの『【重要な連絡・緊急の連絡】』で確認してください。

・自然災害、交通障害、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)やインフルエンザ等でチーム全体でアカコンを欠席せざるを得ない事態が生じた場合には、アカコンのメールアドレスにご連絡ください。頻繁にメールをチェック致しますので、緊急時にも対応可能です。

accocompe@gmail.com

<21.問い合わせについて>

問い合わせは、accocompe@gmail.comにメールしてください。なお、メールの文章内に必ず管理番号、大学名、学部名、チーム名を記載してください。

【緊急連絡先】

アカウンティングコンペティション準備委員会 accocompe@gmail.com

電話による対応は、決勝開催前日、当日を含めて、一切致しません。

Accounting Competition in 2025

Accounting Competition in 2025