![]()

【開催の経緯】

2010年以降、公認会計士試験や税理士試験、日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験1級の受験者数が低迷し、高度な会計学を学ぼうとする学生が減少した時期がありました。会計学の教育に携わる教員の一人として、この「会計離れ」に危機感を持ち、会計教育の活性化を図るために2016年から開催したのが、アカウンティングコンペティションです。

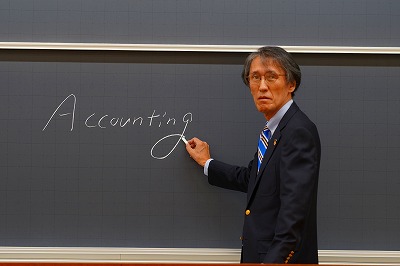

【委員長メッセージ】

アカウンティングコンペティション準備委員会委員長の川野克典です。

2016年から始まったアカウンティングコンペティションですが、多くの企業、法人、団体、そして教員のご支援を頂き、今回は10回目の開催です。

対面方式、遠隔方式、ハイブリット方式、同時開催方式、動画提出方式(予選)+同時開催方式(決勝)と、社会の状況、学生の意見を踏まえて、開催方式は変えて来ましたが、会計学を学修する学生たちを応援する基本的思想に変わりはありません。

10回目に当たるアカウンティングコンペティション第10回(2025年)は、記念大会として、交通費補助制度の充実を前提にして、予選は第9回(2024年)と同じ動画提出方式、一方、決勝は対面方式のみで開催します。

会計学を学ぶ若者に申し上げておきたいことがあります。会計には未来があります。ChatGPA、Google Gemini、Microsoft Copilotに代表される生成AI(人工知能)、RPA(ロボットによる業務自動化)等のICTの発達により仕訳入力といった低付加価値の会計の仕事はなくなるでしょう。既に領収証をスマホで写真撮影するだけで、仕訳を生成し、財務諸表を作成することは可能です。しかし、そろばんが電卓に、電卓が表計算ソフトに、表計算ソフトが会計ソフトに代わったように、生成AIに変わり、会計の仕事の内容、質が変わるだけのことです。過去の歴史が証明するように、会計の仕事がなくなる訳ではなく、より高付加価値の仕事に変化するだけのことです。もう暗記するだけの会計知識、演習するだけの会計技術は通用しません。徹底的に考え抜き、会計の情報から新たな知や情報を生み出し、それらを生かして行動する会計力を身に付けることが必要です。

会計学を学ぶ学生たちよ、未来を拓け!!!

I have received a lot of comments from all over the world on the Accounting Competition. I am grateful for their comments. However, I can not reply to any comments because I am too busy. Thank you for your understanding.

Katsunori Kawano as administrator of the Accounting Competition

Accounting Competition in 2025

Accounting Competition in 2025